山藍環境:CO催化燃燒設備的工作原理和應用優勢

2025-06-24

2024官網升級中!現在您訪問官網的瀏覽器設備分辨率寬度低于1280px 請使用高分辨率寬度訪問。

發布時間:2024-07-17 閱讀次數:525

CCUS產業鏈介紹

二氧化碳捕集、利用及封存(Carbon Capture, Utilization and Storage,簡稱CCUS)是目前實現大規模溫室氣體減排的重要技術手段。在短時間內,我國以石油、煤炭等化石能源為主的能源結構很難改變,發展CCUS可促進化石能源的高效利用,加快傳統高排放行業的轉型發展,對我國實現“雙碳”戰略目標具有重要意義。近年來,我國出臺了一系列政策促進CCUS發展,包括推動CCUS示范工程建設、加強CCUS技術推廣示范、將CCUS納入綠色債券目錄等。

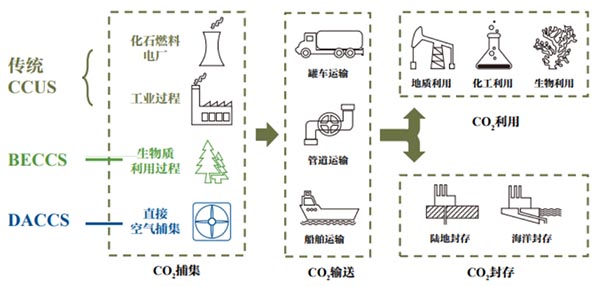

CCUS主要環節示意圖

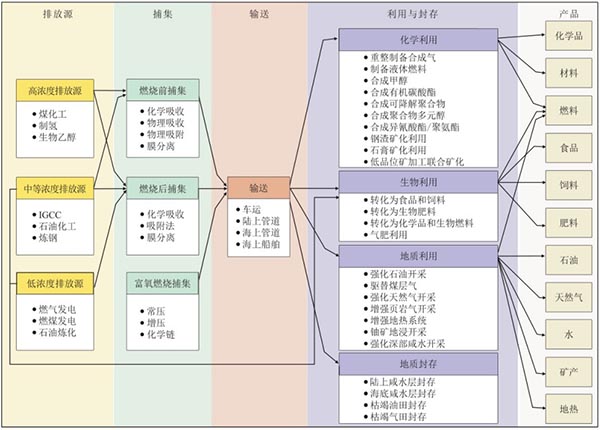

從CCUS技術流程,可將CCUS技術分解為碳捕集技術、碳運輸技術、碳利用技術、碳封存技術等。從產業流程,CCUS依次涉及能源、鋼鐵、水 泥、交通、化工、地質勘探、環保、農業、食品業等眾多行業,產業流程較為復雜。

CCUS產業鏈全景圖

碳捕集發展現狀

碳捕集既是CCUS的首要環節,也是CCUS流程中成本主要來源,占項目成本的 75%。碳捕集主要從工業廢氣和大氣中捕獲,二氧化碳濃度越高,捕集成本越低,對于與85%至99%的極高二氧化碳濃度源相關的項目(如天然氣加工或生物乙醇發酵),捕集成本比較低,只需要對CO?流進行脫水和壓縮。從覆蓋技術來看,適合捕捉的排放源10~15%的低濃度煙氣,包括發電廠、鋼鐵廠、水泥廠、冶煉廠、化肥廠、合成燃料廠以及基于化石原料的制氫工廠等,其中化石燃料發電廠是二氧化碳捕捉最主要的排放源。

業內將碳捕集技術分為燃燒前捕集、燃燒后捕集和富氧燃燒捕集。燃燒前捕集成本相對較低、效率較高,但適用性不高;燃燒后捕集雖應用較廣,但相對能耗和成本更高;富氧燃燒對操作環境要求高,目前仍處于示范階段。三種碳收集技術中,燃燒后分離、燃燒前分離兩種技術已較為成熟,富氧燃燒尚處于示范階段。

碳捕集技術對比(按碳捕集與燃燒的先后順序進行分類)

根據分離過程,碳捕集技術主要分為物理吸收技術、化學吸收技術、膜分離技術、低溫分離技術等。最早被開發應用的胺洗滌技術是一種典型的基于吸收法的技術(以有機胺作為溶劑),目前仍然是二氧化碳捕集術的主要技術,現已廣泛應用于多個行業。

碳捕集技術對比(按分離過程進行分類)

碳捕捉技術的落地應用主要集中在油氣行業、煤炭行業和電力行業。目前全球捕獲的二氧化碳中約有 70%來自石油天然氣行業。根據全球碳捕集與封存研究院(GCCSI)數據,截至2020年年底,全球有37個大規模碳捕捉項目處于在建或開發階段,捕集能力約為每年4000萬噸。2017年1月,全球最大的二氧化碳捕捉“新佩特拉”項目正式啟動,每年捕集140萬噸二氧化碳并將其封存到附近油田用于驅油增產。然而,目前絕大部分二氧化碳資源化利用產業尚未實現商業化應用,未能建立相關的產業鏈集群。

全球大規模碳捕集項目與中國碳捕集示范項目對比

我國CCUS部分技術已經具備了商業化的能力,已投運或建設中的大 型CCUS示范項目24個,萬噸以上的小型示范100多個,多以煤化工、電力行業小規模的捕集驅油示范為主。從規模上看,我國已經具備大規模捕集、利用與封存二氧化碳的工程能力,正在積極籌措全流程的CCUS產業集群。

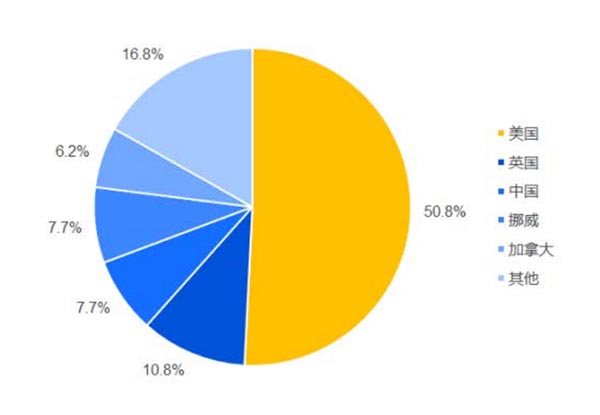

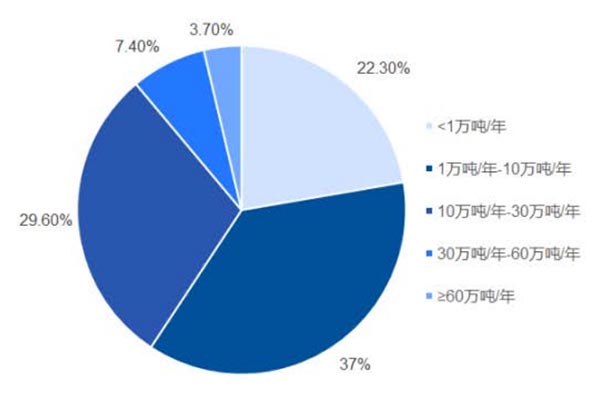

我國CCUS研發能力不斷突破,但部分關鍵技術與國際先進水平仍存在一定差距。根據《二氧化碳捕集、封存與利用技術應用狀況》數據,中國已建成投產、在建及擬建的碳捕集與封存設施數量占全球總量的7.7%,占比遠低于美國的50.8%。賽迪顧問數據顯示,2021年我國捕集規模在每年30萬噸以下的CCUS項目數量占比達88.9%,捕集規模超過每年60萬噸的項目僅占3.7%,而美國CCUS單項年均碳捕集規模約每年241.4萬噸。

各國碳捕集與封存設施建設情況

2021年我國CCUS項目捕集規模分布情況

市場規模

從實現碳中和目標的減排需求來看,根據國內外的研究結果,碳中和目標下中國CCUS減排需求為:2030年0.2~4.08億噸,2050年6~14.5億噸,2060年10~18.2億噸。

目前,我國CCUS技術整體處于工業示范階段,但現有示范項目規模較小。CCUS的技術成本是影響其大規模應用的重要因素,隨著技術的發展,我國CCUS技術成本未來有較大下降空間。預期到2030年,我國全流程CCUS(按250公里運輸計)技術成本為310~770元/噸二氧化碳,到2060年,將逐步降至140~410元/噸二氧化碳。

產品定位

針對燃燒尾氣后處理領域,為電力、煤化工、鋼鐵、水泥等能源類企業提供新型低能耗熱水減碳成套裝備和技術服務,解決目前燃燒后捕集技術化學吸收法工藝能耗高的痛點問題,顯著降低運營成本,推動碳捕集技術的廣泛商業化應用。